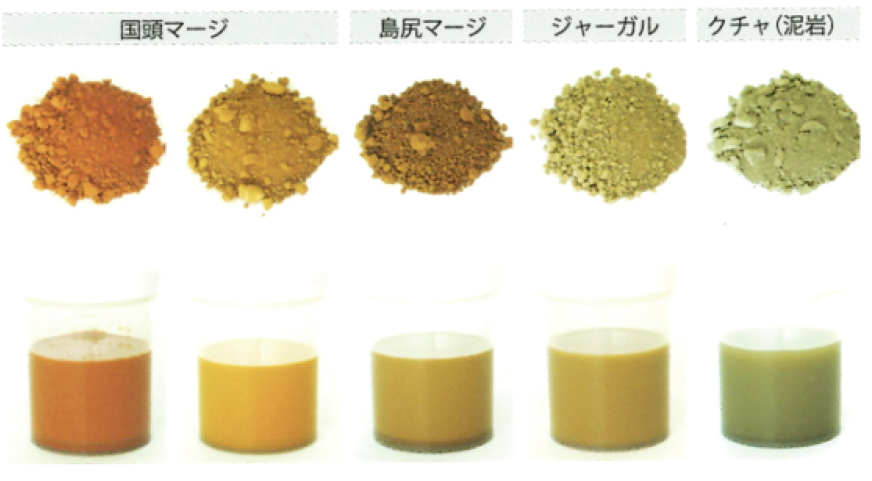

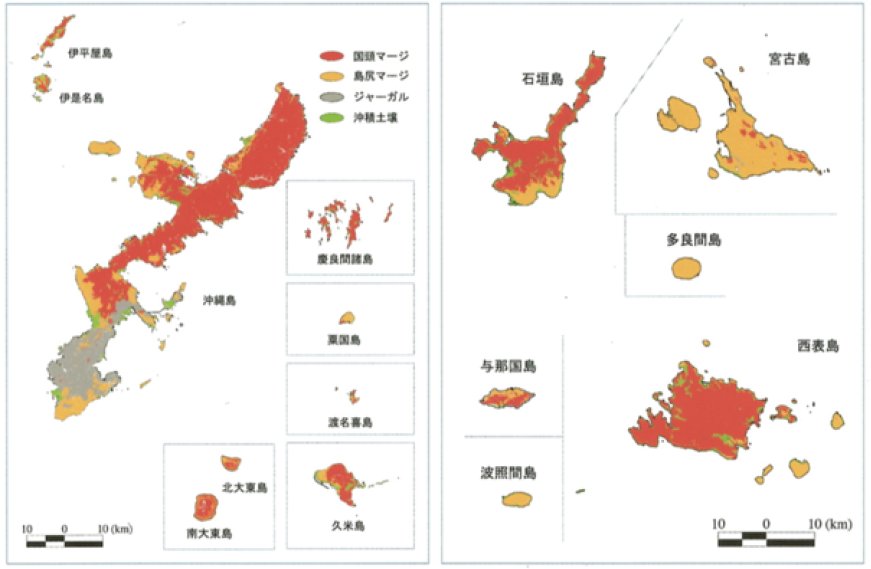

沖縄県に分布する国頭マージ、島尻マージ、ジャーガル、クチャなどの土壌のことで、まとめて赤土等と呼ばれています。

赤土等の土壌の名称

※「赤土等流出防止パンフレット 未来につなげよう美ら島・美ら海の恵み(令和3年3月沖縄県環境保全課)」より抜粋

土壌の粒度組成

本土の土壌(本土に最も広く分布する土壌)の粒度組成を比較すると、沖縄県の土壌の特徴は比重の軽いシルト・粘土質の粒子が細かい土壌が中心で、侵食されやすく、沈降しにくい特徴があります。

沖縄県の分布面積のうち、粒子がより細かく侵食されやすい約55%を国頭マージが占めています。島尻マージ、ジャーガルが占める割合も多く、沖縄県の土壌はとても流出しやすい環境にあるといえます。

※「赤土等流出防止パンフレット 未来につなげよう美ら島・美ら海の恵み(令和3年3月沖縄県環境保全課)」より抜粋

→沖縄県環境保全課のサイトを見る